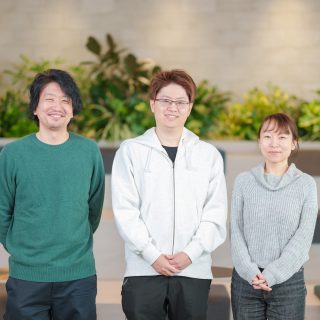

社員インタビュー

2025.04.01

意思決定ができる環境で柔軟にはたらく――事業会社のインフラエンジニアという選択肢

テクノロジー本部 データ・AIソリューション本部 データインフラ統括部 データインフラ部

中村 大祐 (なかむら だいすけ)

未経験からIT業界に飛び込み、SIerからパーソルキャリアに転職した中村 大祐。地方で暮らしながら、フルリモートではたらける点にも魅力を感じたといいます。インフラエンジニアが事業会社ではたらく面白さについて、じっくり話を聞きました。

未経験からIT業界へ。セールスエンジニアからクラウドエンジニアにキャリアチェンジ

エンジニアになる以前は、水道業や運送業の仕事をしていました。体を使う仕事なので、年を重ねても長く続けていけるかどうか不安があって。スーツを着てオフィスではたらいてみたいという憧れもあり、未経験でIT業界の門をたたきました。

最初に入社したのは、システムエンジニアリングサービス(SES)の会社です。クライアント企業のプロジェクトに参加するのですが、初めはわからないことだらけ。現場で疑問点をひとつずつ調べ、覚えていきました。そのうちに、バラバラの「点」だった知識が線でつながり、体系的な知識になっていきます。

未経験から新しい仕事に飛び込むとき、「わからない」ことを不安に感じる人が多いかもしれません。でも、初めは誰でもわからなくて当然です。私はわからない=ダメではなく、「発展途上」と考えるようにしています。知らないことがある状態を楽しんで、ひとつずつ覚えていくことが大切です。

その後別のSESに移籍し、最終的には、仕事で関わりのあったユーザー系SIerの社員になりました。システムの運用業務が中心だったところから、SIerに移ってからは、セキュリティ製品の営業や導入、構築をワンストップで担うセールスエンジニアになりました。

数年間経験を積み、特定のソリューションにとらわれないエンジニアを目指したいと思うようになって、SIerの社内でAWSを扱うクラウド部門に異動したんです。それまでとまったく違う知識やスキルが求められるので、土日も勉強して資格を取得しました。

当時手がけた仕事で印象的だったのは、とある省庁の大規模システムをAWSに移行するプロジェクトです。行政システムなのでさまざまな制約があり、やるべきタスクも膨大な量でした。会社からの期待値も高い規模の大きいプロジェクトだったので、2年ほどかけて無事に完了したときには、大きな達成感を覚えましたね。

「事業会社での経験」と「地方移住」の両立を求め、パーソルキャリアへ

エンジニアとして、SIerの立ち位置で経験できることに限界を感じ、次は事業会社で違うことに挑戦したいと考えました。ちょうど子どもが生まれたこともあり、のびのびと子育てができる地方に移住したいという思いも強まっていて。前職でもほぼフルリモートではたらいていたのですが、制度的に、首都圏を離れて暮らすことは難しかったんです。フルリモート、地方在住でもはたらける事業会社という軸で、転職活動を始めました。

エンジニアがフルリモートではたらける企業は増えているのですが、実際には、「都内」「関東近郊」など居住地の縛りがあり、完全に自由ではない場合が多いです。パーソルキャリアは地方移住が可能であることが条件と一致し、加えて会社の規模感と、はたらく人たちの「人柄の良さ」が魅力でしたね。

これまで経験してきたのは中小企業だったので、大手企業でのはたらき方を知りたいという気持ちもありました。事業規模が大きいほど集まるデータの量も多いので、やれることが広かったり、データ活用の推進に関わる仕事ができるんじゃないかと考えたんです。パーソルキャリアは、面接でも良い意味でガツガツしていない、どこか余裕のある雰囲気が感じられて。人の雰囲気も自分に合うと感じ、入社を決めました。

現在、私が所属しているテクノロジー本部は、パーソルキャリアのデータ活用の促進を、さまざまなIT技術を用いて牽引することをミッションにしています。私自身は、システムの基礎にあたるインフラの専門家として、IT基盤の設計や構築、運用、保守全般を担当しています。ほかにも、フロントエンジニアやアナリストなど、さまざまな専門家がチームに所属しています。

ほかの事業部から、新たなサービスを開発したいという依頼があれば、それぞれ専門分野の違うメンバーが一人ずつ集まり、スクラムを組んでプロジェクトに取り組むのが、通常の仕事の進め方です。

事業会社のインフラエンジニアとしてはたらく醍醐味はスキルの希少性の高さ

SIerでは基本的に、同じ専門性をもつメンバー同士でチームを組みます。たとえばAWS環境構築の案件ならインフラレイヤー、アプリ開発ならアプリレイヤーのエンジニアが集まって仕事をするんです。一方、パーソルキャリアのような事業会社では同じポジションの人とチームを組むことはあまりありません。今、私が所属しているデジタルテクノロジー統括部(DT部)でも、プロジェクトチームのインフラエンジニアは私一人というケースが多いですね。

前職では、インフラについて相談したり、一緒に検討したりする相手がいましたが、現在は、インフラについては私自身が責任をもって意思決定をする必要があります。プレッシャーもありますが、その分自由度が高くやりがいは大きいです。

インフラの専門家が少ない分、プロジェクト内で自分にしかわからない問題に直面することもあります。知識や経験を活かして解決できたときには、喜びを感じますね。私が担うのは、ふだん、お客さまの目に触れることが少ない土台の部分ですが、サービスが滞りなく運用されているということは、インフラに問題が起こっていないということなので、担当したシステムが無事に動いていると聞いたときにはほっとします。

SIerにいた頃は、契約形態や顧客の要件に合わせてやるべき仕事が決まっていましたが、パーソルキャリアには、やりたいことに手を挙げて挑戦できる環境があり、業務の自由度も高いです。私自身、入社して以来、「やりたい」と言ったことに対してダメだと言われた経験が一度もないんです。業務に直結していることはもちろん、今すぐ成果に結びつかなくとも、チャレンジを応援する土壌があると感じています。

マルチクラウドな環境で、場所にとらわれず柔軟にはたらく

DT部には、私と同じように地方在住、ほぼフルリモートではたらいているメンバーが複数います。最近の住宅事情を考えると、地方で暮らしながら東京に本社のある大企業ではたらけるのは、エンジニアにとって大きな魅力です。コロナ禍から一定の時間が経ち、一部のIT企業には出社を奨励する動きもあるようですが、パーソルキャリアでは柔軟なはたらき方が文化として根づいているので、安心してはたらき続けられるのではないでしょうか。

エンジニアの視点から見ると、AWS、Azure、GCP、OCIなど、さまざまなクラウドサービスに触れる機会があることもメリットです。私が所属するDT部は、特定のプロダクトに紐づいているわけではなく、社内のさまざまな部署からあらゆる相談や要望が寄せられるため、扱う基盤も多岐にわたります。パーソルキャリア社内でも、クラウド環境は部署によって異なるので、あくまでもDT部の例にはなるのですが。

インフラエンジニアが「新しい基盤に触れてみたい」と思っても、SIerでは顧客の要件が優先されることもあり、どうしてもハードルが高くなりがちです。一方、パーソルキャリアには、セキュリティ面を考慮しつつも新しい技術を取り入れていこうという風土があり、最新のシステムやサービスに触れる機会がある点も、エンジニアのキャリアにとってプラスになると思います。部内の定例会議では、それぞれが興味をもって取り組んだ事例をライトに共有するシーンもあります。

私は現在、おもにインフラ領域を担当していますが、せっかく事業会社で経験を積むチャンスをもらったので、いずれはBtoCサービスにも携わりたいと考えています。システムの基礎を支えるインフラエンジニアはやりがいのある仕事ですが、その中でもユーザーに近いスタンスでビジネスの成長に貢献できるのは、事業会社ならではのやりがいではないでしょうか。

- ※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。

- ※社員の所属事業部名称は、2025年4月時点での名称となります。

監修者:HATARACTION!編集部

"はたらく課題"と"ビジネス"をつなげてとらえ、自分ゴトとして、その解決プロセスを楽しむパーソルキャリアの社員をご紹介します。

応募ガイド

応募ガイド