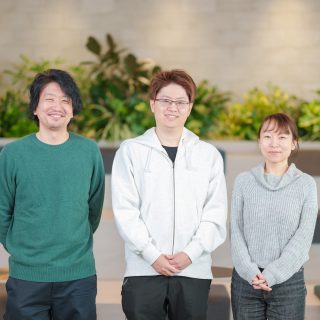

社員インタビュー

2025.08.01

大規模システムの基盤を支える──インフラエンジニアが挑む、マイクロサービス化プロジェクト

プロダクト&マーケティング事業本部 カスタマープロダクト本部 dodaシステムアーキテクト部 dodaマイクロサービスグループ インフラエンジニア

田中 貴弘 (たなか たかひろ)

「doda」のマイクロサービス化プロジェクトに、インフラエンジニアとして参画した田中 貴弘さん。自ら構成を描き、実装し、改善を重ねる中で、「構造を考える仕事」のおもしろさを実感していきます。組み込み、Webアプリ、インフラと、さまざまな立ち位置から開発を経験してきた田中さんに、これまでの軌跡とこれからの展望を聞きました。

システムのより深い部分に惹かれて。物理学からエンジニアという選択

大学時代は物理、中でも半導体の研究をしていました。就職活動のときには、農業に興味があったので、農業系のIoT機器開発も行っている組み込み系SIerに入社したんですに配属されたのは、農業関連ではなく、自動車関連のセンサーを開発する部署でした。内部に埋め込んで機器を制御するチップを設計する仕事をしながら、開発の基礎を学びました。

組み込みエンジニアの仕事は、自分の手がけた製品が世の中でどのように使われているのか、なかなか見えにくい部分があります。よりわかりやすい分野にも挑戦したいと思い、Web系のSES企業(システムエンジニアリングサービス)に転職しました。クライアント企業に常駐し、金融機関の決済システムと企業のサイトをつなぐ中継システムなど、いくつかのプロジェクトを経験しました。サイトの裏側で、自分の作ったシステムが動いている感覚は、やりがいがありましたね。

ただ、SESのエンジニアが携わるのはあくまでもお客さまのサービスです。新たなサービスのリリースなど、社員の方が達成感を味わいながらはたらいている様子を間近で見て「自社サービスを担当してみたい」という気持ちが湧いてきました。これが転職を決意した大きな理由のひとつでした。

同時に、アプリケーション開発を経験する中で、次第にシステムのより深い部分、骨組みや構成への興味が出てきました。調べて、理解し、納得した上で粘り強く進めることが得意な私の性格には、インフラエンジニアが合っているのかもしれないと感じるようになり、転職活動を始めたんです。

プライベートでは子どもが生まれるタイミングだったので、育児との両立ができることも重要なポイントでした。自社サービスの開発に携わり、かつインフラ領域にも挑戦できる。すべての条件を満たしていたのが、パーソルキャリアでした。

入社前の面接で印象的だったのは、育児をしながらエンジニアとしてはたらく男性メンバーの話を聞けたことです。ほぼフルリモートではたらけると聞き、はたらき方の柔軟性に魅力を感じました。一般的に、技術職で仕事と育児を両立している男性はまだ少数派だと思いますが、「パーソルキャリアには、実際にそういうはたらき方をしている人がいるんだ」と安心したことを覚えています。

希望のキャリアと育児を両立できる場所

入社後、まず配属されたのは、「doda」サイトの開発チームでした。入社前から、システム全体の設計をするアーキテクトに関わりたいという希望は伝えていたのですが、最初に「doda」というサービスの全体像を理解したほうがスムーズだろうという判断で、アプリ開発からスタートしたんです。

入社から半年後、子どもが生後1カ月を迎える頃、1カ月半の育休を取得しました。出産後は妻の負担が大きいと聞いていたので、ぜひサポートしたかったですし、生まれたばかりの子どもと過ごせる短い時間を大切にしたくて。育休取得に対する社内の反応は非常にポジティブで、皆さん「おめでとう」と祝福してくれました。マネジャーも「現場のことは気にしなくて大丈夫。ぜひ育休をとったほうがいい」と背中を押してくれたんです。温かい言葉をかけてもらって、うれしかったですね。

大変な時期を家族で乗り越えられたことがとてもいい経験になりましたし、妻も「そばにいてくれるだけで気持ちが楽になる」と喜んでくれました。当時の写真や動画を見返すと、思い切って育休を取らせてもらってよかったなと思います。

育休から復帰すると同時に、かねてから希望していたアーキテクト部に異動しました。「doda」サービス全体のインフラ基盤を整備・運用する部署で、いくつかのチームに分かれています。その中でも私が担当することになったのは、「dodaマイクロサービス化」プロジェクトです。

「doda」で使用している顧客管理システム内のデータベースには、長年にわたり蓄積された膨大な情報が集まっていました。大量の情報が「密」になった状態だと、既存のシステムに変更を加える際、全体に影響が生じ、開発コストが上がってしまうんです。そこで、機能ごとにシステムを分割し、よりスピーディーに開発できる状態を目指すのが、プロジェクトの目的でした。

マイクロサービス化で味わった達成感。失敗を乗り越えやり遂げた改修プロジェクト

現在は、マイクロサービスグループ内のインフラチームでチームリーダーをつとめています。既存システムの課題を見つけ、どう改善していくか、自分でロードマップを引いて進め方を決められるので、とてもやりがいがありますね。中でも大きなチャレンジだったのは、社内で導入実績のなかったAWS(Amazon Web Services)の非同期システムを導入したことでした。

新たなシステムをリリースする際には、サービスを止めないよう、既存のデータベースと新たに作成したデータベースを並行運用して確認する期間を設け、問題がなければ新たなシステムだけを残すという手法を採用しました。事前に検証を重ねた上で慎重にリリースしたのですが、本番環境で予期しないエラーが発生してしまって、正直、焦りました。それでも、チームの誰も個人を責めるようなことは言わないんです。「システムやプロセスの課題だから、自分が悪いと思わなくていい」とマネジャーに声をかけてもらい、救われました。

その後、あらためてAWSの公式ドキュメントを精査し、サポートにも協力を仰ぎながらエラーの原因を特定して、構成の見直しと改善を行いました。1カ月後、再リリースの直前には「またエラーが出てしまったらどうしよう」と緊張しましたが、無事にリリースできてホッとしましたね。

段階的に改修を進め、先日、私が担当するサービスが最終リリースのタイミングを迎えました。深夜、ほかのメンバーとオンライン通話をつなぎながら作業を進め、無事に公開できたときには心からうれしかったです。入社前にイメージしていた、「自社サービスならではの達成感」を確かに味わえていると思います。

マイクロサービス化プロジェクトは、社内の開発環境改善への貢献が評価され、2024年上期の事業部表彰を受けています。表から見えにくいことや、数字にならない貢献も評価する文化があると感じます。

挑戦を後押しする環境で、スケールの大きいシステム構成を手がける

挑戦を賞賛する文化も、パーソルキャリアの特徴です。「やりたい」と手を挙げて止められることはほとんどなく、「この技術を活用して、課題を解決したい」と実効性のある提案をすれば、たいてい実現することができます。施策の優先順位や費用対効果を見きわめ、主体的に取り組む経験ができるので、エンジニアとして視野を広げていきたい方にとっては魅力的な環境ではないでしょうか。

また、職種の幅が広いことも、パーソルキャリアのIT部門ではたらくメリットのひとつです。私のようなインフラエンジニアはもちろん、アプリケーション開発を含め、さまざまな分野の開発を自分たちのサービスとして最後まで担当できるので、やりがいも大きいですね。

今の部署のマネジャーは、入社時の面接官として出会った方なんです。エンジニアとしての技術力の高さに加え、仕事と子育てを両立する姿勢についても、非常に尊敬しています。私自身もフレックス制度を活用し、もうすぐ2歳になる子どもの保育園送迎や家事を妻と分担しながらはたらいていますが、マネジャーは2人のお子さんを育てながら、仕事の上でも難易度の高い領域に率先して切り込んでいくストイックさを持っているので、少しでも近づきたいと感じる、ロールモデルのような存在です。

自分で設計したシステム構成を自分たちで作り上げ、リリース後も自分たちで運用していく。そんなスケールの大きさが、パーソルキャリアのエンジニアとしてはたらく醍醐味だと思います。よりよいシステムを目指して、これからも挑戦を続けていきたいです。

- ※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。

- ※社員の所属事業部名称は、2025年4月時点での名称となります。

監修者:HATARACTION!編集部

"はたらく課題"と"ビジネス"をつなげてとらえ、自分ゴトとして、その解決プロセスを楽しむパーソルキャリアの社員をご紹介します。

応募ガイド

応募ガイド