社員インタビュー

2024.07.05

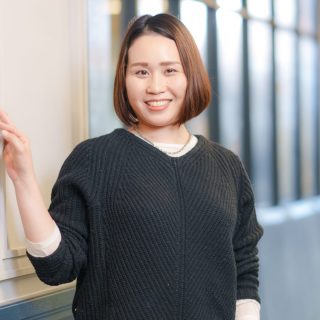

ベンチャーから大企業へ。人事のプロが語る、「選んだことを自分で正解にする」キャリアの築き方

人事本部 人事マネジメント統括部 人事デザイン部 マネジャー

江本 桃子

ベンチャー企業を中心に11年間、人事のプロフェッショナルとしてキャリアを築いてきた江本 桃子。「大企業で新たなチャレンジがしたい」と、パーソルキャリアに入社しました。3回の転職を経験した彼女が語る、転職を成功させるために必要なマインドとは?

ベンチャー3社を経て、「大企業で経験を積みたい」と転職を決意

新卒で入社した会社は人材系のベンチャーでした。人材派遣が事業の主軸ではあったのですが、他にもいろいろな新規事業の立ち上げを考えているような会社で、おもしろそうだなと思い縁あって就職することになりました。

入社後に配属されたのは、新規事業の企画営業職でした。最初はサービスの企画や立ち上げに携わっていたのですが、当時会社に1人しかいなかった人事の方が産休に入ることを機に、「人事やってみない?」と抜擢され、入社1年目で人事担当になりました。人事部門に異動してからは、ずっと1人でしたね。

初めはわからないことも多かったのですが、外部の研修・セミナーや実務を通じて自分なりにがむしゃらにノウハウを身につけ、なんとかやっていました。人事の仕事は自分で考えながら進めることができ、また社内の幅広い人と対話する機会も多かったので、いざやってみると楽しかったですし、「この仕事、好きだな」と思うように。

それからは人事としてキャリアを積んでいきたいと考え、2社目はゲームコンテンツの開発運営を行っている会社、3社目にフリマアプリを運営する大手メガベンチャーに転職しました。とくにメガベンチャーでHRBPや人事制度企画、マネジメントに携わったことが、私が人事としてのキャリアを積んでいく上での基礎になっていると思っています。

人事企画に携わる中で、さまざまな企業の人事担当者が集まるイベントに参加したことがあります。名だたる大企業の人事担当者との交流を通じ、「ベンチャーと大企業では、仕事の進め方や施策の決定までの運び方が違うんだな」と実感しました。

たとえばグループワークをした際、私はアイデアを出したり判断・決定を下したりすることを急いでしまいがちなのですが、他の皆さんは不備がないか、これで運用が可能か、グループの合意がちゃんと取れているかなどをしっかり、そしてじっくり議論していていたんです。

大企業では、ひとつの意思決定が及ぼす影響の範囲が広いので、慎重に検討しながら進めることになります。一方、ベンチャーはスピード感重視で「うまくいくかはわからないけど、まずはやってみるか!」みたいなところがあるので、両者のアプローチの違いをあらためて感じました。私自身は就職して以来ベンチャー企業でキャリアを積んできたので、このイベントを機に環境や文化が違っても自分の経験やスキルが通用するかどうかチャレンジしてみたくなり、転職を考えるようになりました。

経営陣の人事に対する意識の高さ、風通しのいいカルチャーに惹かれパーソルへ

転職にあたり重視していたのは、「経営陣が人事に興味を持っていること」です。

たとえば、人事制度を改革したいと思っても意思決定をする経営陣が必要性を感じなければ、実現は難しいでしょう。制度設計や浸透のための施策を円滑に進める上で、経営陣と人事部門の距離が近く、信頼関係を築けることも大切です。その点、HR業界は「人」を事業の中心に置いているので、必然的に人事部門への関心が高くなると考えていました。

面接を通じ、パーソルキャリアの風通しの良さにも魅力を感じました。カジュアルな雰囲気で気楽に質問でき、人事部門が抱える課題を率直に共有してくれたのです。私はベンチャー企業での経験が長かったこともあり、仕事の進め方について細部まで逐一指示されると窮屈に感じてしまうのですが、パーソルキャリアでは程よく裁量を持って動けそうだなと感じましたね。

大企業ならではのノウハウを学びつつ、同時にこれまでのベンチャーならではの仕事の仕方を活かしたはたらき方にチャレンジできる環境だと思い、入社を決めました。

私が所属する人事デザイン部人事企画グループは、人事制度の現状や課題の分析、制度改訂の企画、立案、設計、さらに社内へ浸透させる役割を担っています。

パーソルキャリアでは、成果に対する定量的な評価だけでなく、「外向き」「自分ゴト化」「成長マインド」という3つのバリューをどの程度実現できたかという定性的な評価を重視しています。さらに、事業が成長しメンバーの多様化が進んでいるため、どうしても人事制度が複雑化し、資料も増えやすいというジレンマを抱えています。

どんなに素晴らしい制度も、会社のメンバーに浸透し、納得感を持って運用されなければ、最大限の効果を発揮することはできません。組織のフェーズに合ったわかりやすい人事制度をめざして、現在は動線を整備しているところです。

「キャリアオーナーシップ」の実現をめざし、裁量を持ってはたらける喜び

実際にパーソルキャリアではたらき始めて、入社前に期待していた通り、人事制度を企画・立案する上での裁量が大きいと感じています。私は現在、評価や報酬、はたらき方などの社内人事制度の企画に携わっていますが、上長から細かい指示を受けることはほとんどありません。今何が求められており、どんなゴールをめざすべきか、自分たちで課題を分析し、企画することができます。

たとえば、人事制度の企画なら現場のニーズや課題感をヒアリングし、実現したい世界観を描き、効果的なソリューションを選定するところまで一貫して関わっています。

上長からも現場からも全面的に信頼して任せてもらえるので、「期待に応えたい」という気持ちになりますし、会社のさらなる成長や7,000人の社員のキャリア形成促進に影響を与える施策を生み出すことは責任も伴いますが、やはり大きなやりがいになりますね。仕事の進め方に加え、スケール感や影響力の大きさという意味でも、入社前に思い描いていた「自分にとっての新たなチャレンジ」ができていると思います。

また、パーソルキャリアでは、個人が自分のキャリアに対し主体性を持って取り組む「キャリアオーナーシップ」を大切にしています。会社の事業成長と、個人のキャリアオーナーシップ実現が相乗効果で促進されることをめざしているのです。私の場合は人事企画という立場ですが、キャリアオーナーシップの実現に寄与するという大きな目標に向かい、プライドを持って日々の業務に取り組めることは、大きな魅力のひとつだと感じています。

「この選択を、自分の手で正解にする」という気概を持ってキャリアを築く

今、転職を考えている方には、「思う存分悩んでください」と伝えたいです。私自身、これまでに三度の転職を経験してきましたが、後悔している転職はひとつもないんですよね。転職によって何を実現したいのか、常に目的を持つことを心がけていましたし、結果的にどの転職もキャリアのステージを上げることにつながっていたと思います。

どんな選択をするにせよ、「選んだことを自分の手で正解にする」という気持ちで、責任を持って行動すれば、入社後に「こんなはずじゃなかった」とギャップを感じることも減らせるはずです。

私は学生時代に歴史学を学んでいたこともあり、時代や文化の変化やうつりかわりには、もともと興味関心がありました。たとえば、近年の労働市場では女性の社会進出がより加速しており、変化の様相を見せていますが、その急激な変化の中にいる私たちの世代が、この変化とどう向き合い、どう変わっていくのか。その選択は将来の社会の在り方に影響を与えることになるでしょう。

そう考えたとき、自分も仕事を通じて社会全体や将来をよりよくすることに関わりたい、という思いが強まりました。自分の価値を最大限に発揮し、社会にインパクトを与えられるような仕事に携わるための選択が、パーソルキャリアではたらくことにつながったと思っています。

個人がキャリアオーナーシップを実現できる社会を実現するには、まずはたらく私たち自身がキャリアオーナーシップを体現し、幸せにはたらくことが欠かせません。

当社ではすでにさまざまな人事施策が導入されていますが、事業と組織が成長すればその分だけ、新たな課題が見つかるものです。制度や環境の変革には終わりがないので、明確なゴールもありません。だからこそ、今と未来、会社と社会のつながりをとらえながら「今やるべきチャレンジ」をつくり続けていかなくてはなりません。

ここには挑戦するための環境が整っていますし、応援してくれる仲間もたくさんいます。私自身も、さらなる事業の成長や社員のはたらきやすさの実現に向け、チャレンジを続けていくつもりです。

- ※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。

- ※社員の所属事業部名称は、2025年4月時点での名称となります。

監修者:HATARACTION!編集部

"はたらく課題"と"ビジネス"をつなげてとらえ、自分ゴトとして、その解決プロセスを楽しむパーソルキャリアの社員をご紹介します。

応募ガイド

応募ガイド