社員インタビュー

2025.04.04

「多産多死」の文化の中でトライし続ける。答えがないからこそおもしろい、新規事業開発の魅力

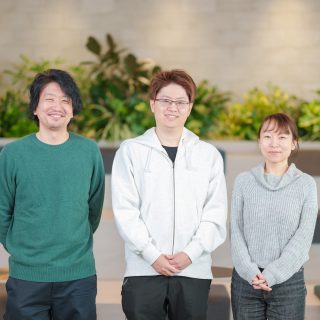

新規サービス開発本部 新規サービス開発統括部 次世代サービス開発部 マネジャー

櫻井 友哉 (さくらい ともや)

経営コンサルタント、家業の経営を経た後、ゼロから事業を立ち上げる「ミニCEO」の経験を積みたいと考え、パーソルキャリアに入社した櫻井 友哉さん。“打席数”が多いこと、トライすることを応援してくれる環境があることに魅力を感じていると言います。そんな櫻井さんに、パーソルキャリアで新規事業開発職としてはたらくやりがいについて聞きました。

ゼロから事業を形にする「ミニCEO」の経験を積むため、パーソルキャリアへ

実家は花屋を経営しており、私は幼少期からその様子を見て育ちました。小さな会社だったため苦労も多かったですが、自分の親がつくりあげた商品にお客さまが感動し、その様子を従業員が喜ぶ――幸せそうにはたらいている光景がとても印象に残っています。

その経験から、「自分がつくったもので身近な人や世の中の人が喜ぶ」という状況を、私も仕事として実現できるようになりたいと思うように。何をつくるか、どんなチームでやるかを、自由度高くできるのは経営者だと思い、漠然とではありますが将来は経営者になりたいと考えるようになりました。

経営者の素地を養うべく、新卒採用では中小企業の経営全般をサポートするコンサルタントの仕事に就きました。ITだけ、会計だけと領域を狭めることなく、クライアントと全方位的に関われるやりがいがあったと感じます。その後、親が体調を崩したこともあり、コンサルタントの仕事を退職。実家の経営をしばらく手伝っていた時期もありますが、そこでは営業やマーケティング、経理、採用など、経営業務全般を担い、コンサルタントとして学んだことを実践できました。

親の体調が回復した後、転職先を検討するにあたり、未経験でも新規事業開発に関われる企業を志望しました。経営者を目指すというゴールは変わっていないのですが、私にとって事業開発の責任者は「ミニCEO」みたいなものだと考えたからです。自分でゼロから事業を形にする経験は、小さな規模でも経営者そのものだと捉えていました。

最終的にパーソルキャリアを選んだのは、新規事業開発の推進者としての“打席数”を多く確保できると感じたから。同時に選考を進めていた他社では事業開発として企画し携われる領域が局所的だった一方、パーソルキャリアでは面接で「今まさに新規事業に関するアイデアのタネをいくつも抱えているんだよ」といった話を聞き、経験を積む絶好の場だと感じました。

事業フェーズごとに求められるスキルが異なるから、常に新しい挑戦が生まれる

新規事業開発の仕事は、フェーズごとに求められる役割が大きく異なります。

アイデアを形にする初期フェーズでは、市場調査を行いながら仮説を立て、実用最小限のプロダクト「MVP(Minimum Viable Product)」をつくって検証を進めていきます。ここでは、ユーザーの反応を素早くキャッチし、事業として成立するかを見極めるアクションが中心です。

次のフェーズではプロダクトの開発を本格化させながら、初期ユーザーの獲得を目指します。マーケティング戦略の策定や営業活動、時にはアライアンスの構築なども必要になります。さらにその先の成長フェーズでは、スケール化を見据えた組織作りやオペレーションの整備、採用といった業務も増えていきます。

少しかいつまんだだけでも数多くのタスクがありますが、パーソルキャリアでは事業開発において特定の役割に閉じることなく、プロダクトの成長に必要なあらゆる領域に一気通貫で関わることができます。フェーズごとに求められるスキルセットが異なり、初めてやることも多く、常に新しい挑戦ができる環境が魅力的ですね。このような職場だからこそ、「やったことはないけどトライしてみよう」と好奇心を持って柔軟に動ける人や、「自分がやらないと」とオーナーシップを発揮できる人が活躍しているのだと思います。

私は目下、とあるプロダクトのβ版をリリースした後のフェーズにいるところで、現在は商用化に向け事業検証を行っています。β版ではありますが、この転職サービスから先日、初の転職成功者が出たばかり。転職した方が「他のサービスではかなわなかった転職が、ここで実現できたんです」とうれしそうに話してくれた瞬間、胸が熱くなりました。自分たちのプロダクトが誰かの人生を大きく動かす力になったのだと実感し、言葉にならないほどの達成感を覚えました。

「多産多死」の文化で、スピーディに企画を生み出せるのが魅力

人材業界の新規事業開発には、大きく二つの醍醐味があると思います。

一つはプラットフォームビジネスが多く、法人と個人双方が顧客となるプロダクト開発が可能な点。BtoBとBtoCでは、必要な顧客獲得手法やプロダクト設計が異なります。両者を同時に経験することで、幅広いビジネススキルが鍛えられるのではないでしょうか。

もう一つは、参入障壁が低い業界であることです。製造業や製薬業では、初期投資の大きさや法律による制約の厳しさなどから、新しい製品を生み出すのに時間がかかります。一方で、人材業界では初めて聞いたと思ったサービスが2~3年後にはある領域でトップシェアを獲得している――なんてことも十分にあり得るほどチャンスが溢れた業界です。だからこそ、新サービスが次々と生まれ、私がパーソルキャリアに入社を決めた理由でもある“打席数”の多さにもつながっていると思います。

パーソルキャリアでは「多産多死」の事業開発方針を掲げていることもあり、人材業界の他社と比べても“打席数”が多いと感じています。これが会社のミッション推進につながっており、市場の成長が見込め、さらに顧客に対して価値を発揮できる事業企画であれば立案への障壁も低い。そして掲げた目標を達成できなかったら撤退し、新たな企画にチャレンジできる。このように、トライすることを応援してくれる組織の文化は、事業開発者として魅力的だと感じています。

また、パーソルキャリアには新卒・中途入社を問わず、年次や立場も関係なく、その事業とプロダクト、顧客に最も時間とエネルギーをコミットした人の意見やアイデアを尊重する文化があります。新規事業開発の仕事は、意思決定の連続。リソースの制限がある中で、どの施策の優先度が高いのかを判断していく必要があります。そこで挙がる意見の重要度に、社員の年次や立場は関係ありません。この文化だからこそ、自分の意見が顧客体験の向上に大きく影響を与える可能性があり、フィードバックもオープンに行われるので成長を実感しやすいのだと思います。

日々新たな挑戦に向き合い、どの事業フェーズでも価値発揮できるオールラウンダーへ

もちろん新規事業には泥臭い側面が多分にあります。転職マッチングプラットフォームのβ版をリリースしたばかりの頃、最初の転職希望者さまと求人を掲載する企業さまにご登録いただくために地道に活動をしていたこともありました。

転職希望者さまに対しては、知名度も実績もないサービスであることから、競合と同様の集客手法にとらわれずビジネスSNSを使ってターゲットに近い層の方に直接メッセージを送るというアプローチをすることに。一人ひとりに時間をかけてサービスの価値を伝えることで、少しずつ登録者数を増やすことができました。

企業さまに対しても、実績のないサービスでも信頼を得られるように、個別にパイロットプランを設計したことで導入してくださる企業数が増加。無数の選択肢がある転職サービスの中で、お客さまが私たちのサービスを信じて使ってくれて、初めて転職希望者さまと企業さまのマッチングが成功し転職支援ができたことは忘れがたい経験です。

新規事業は、「答えがないものへ地道に挑み続ける大変さ」も「だからこそ得られる喜び」も両方ある仕事。正解はないし、結果には成功も失敗もありません。まず試してみて、失敗したらやり方を変えて、また試す。正解を出す方法を自分でクリエイティブに考え、成功に変えていけるおもしろさがあると思います。

そして結果だけでなく、試行錯誤の過程もきっと楽しめるはずです。この仕事では常に新しい挑戦が求められるため、同じことの繰り返しになることはありません。前例のないものを生み出す仕事だからこそ毎日が新鮮な学びと発見の連続であり、充実した時間を過ごせると実感しています。一日の3分の1をはたらくことに使うなら、エキサイティングな仕事をしたいと私は思うのです。

そうやって濃密な日々を送りつつ、まだ経験したことのない事業フェーズに挑戦したいと考えています。パーソルキャリアでは、どの事業フェーズにも取り組めるチャンスがあります。新しい挑戦をするのが楽しみだし、どのフェーズでも事業開発を前進できるオールラウンダーになりたいですね。

- ※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。

- ※社員の所属事業部名称は、2025年4月時点での名称となります。

監修者:HATARACTION!編集部

"はたらく課題"と"ビジネス"をつなげてとらえ、自分ゴトとして、その解決プロセスを楽しむパーソルキャリアの社員をご紹介します。

応募ガイド

応募ガイド