50代転職-年齢を重ねるごとに厳しくなるといわれるが、成功への道は?-

皆さんは、「キャリアオーナーシップ」と聞いて何を想像しますか?「キャリア志向な人」「意識が高い人」、または「成長し続けること」「キャリアアップしていくこと」…… そんなことを思い浮かべるのではないでしょうか。「キャリアオーナーシップを育む社会の創造」を目指すパーソルキャリアは、自分の可能性を信じ、自分の意思でキャリア、そして人生を選択することが、「キャリアオーナーシップ」だと考えています。「キャリア図鑑」では、当社のサービスを通じ、自らが望む「はたらく」をかなえた人たちの事例も交えながら、「キャリアオーナーシップ」発揮のヒントを探ります。

今回は、領域開発部の事業責任者であり、ミドルシニア労働市場スペシャリストでもある石井宏司が、dodaキャリアアドバイザーの藤田有佳に話を聞きました。

※本対談では、ミドルシニアは45~60歳と定義

役職定年に早期退職制度、人生100年時代の到来。50代の転職は増加傾向

領域開発部 事業責任者 兼 ミドルシニア労働市場スペシャリスト 石井(以下、石井):前回のテーマは「海外転職」でしたが、今回は最近よく聞く「50代の転職」に焦点を当てたいと思います。

dodaキャリアアドバイザー 藤田(以下、藤田):わたしは現場で50代の方の転職をサポートしていますが、相談数はコロナ禍以降とても増えたように感じています。

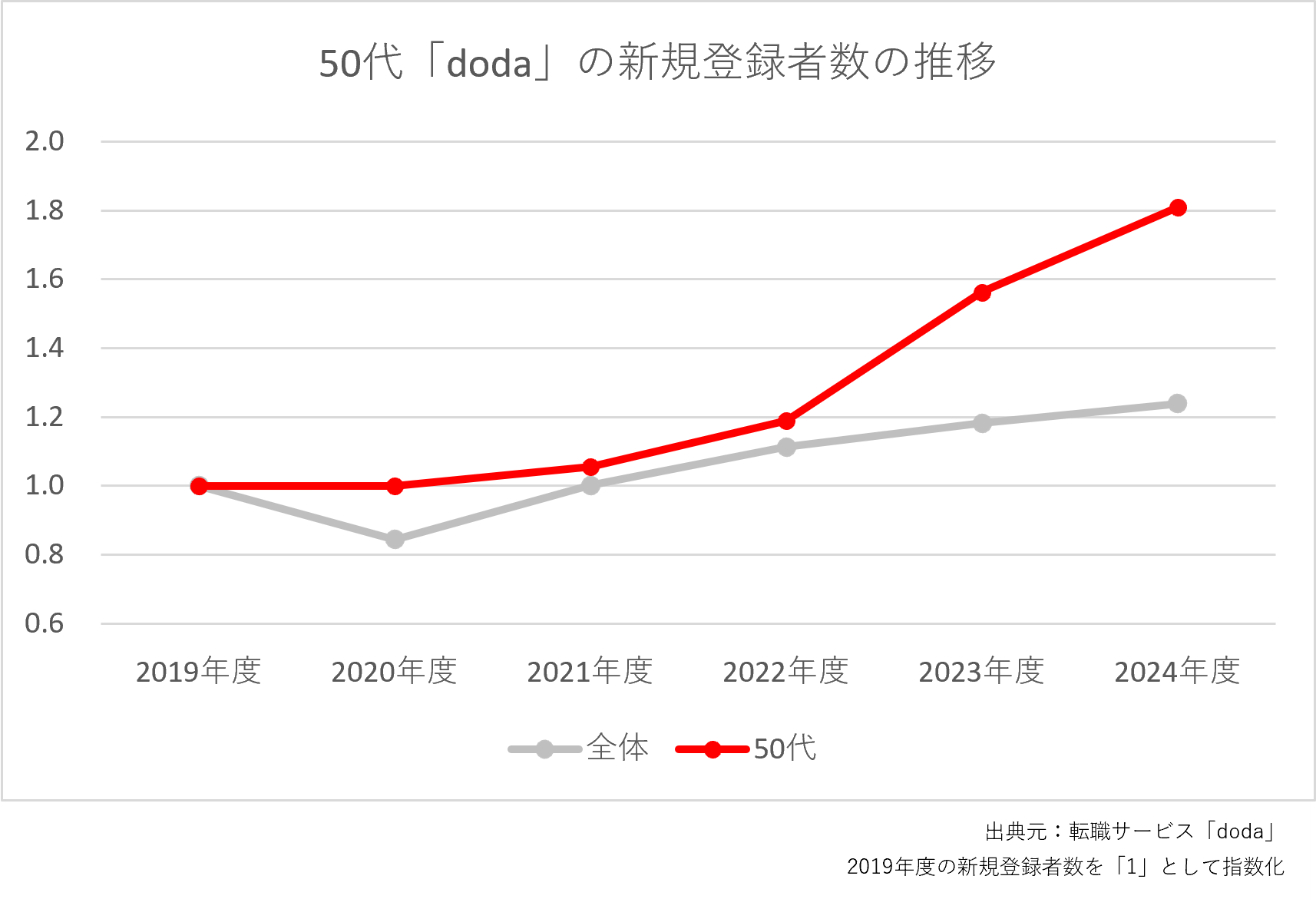

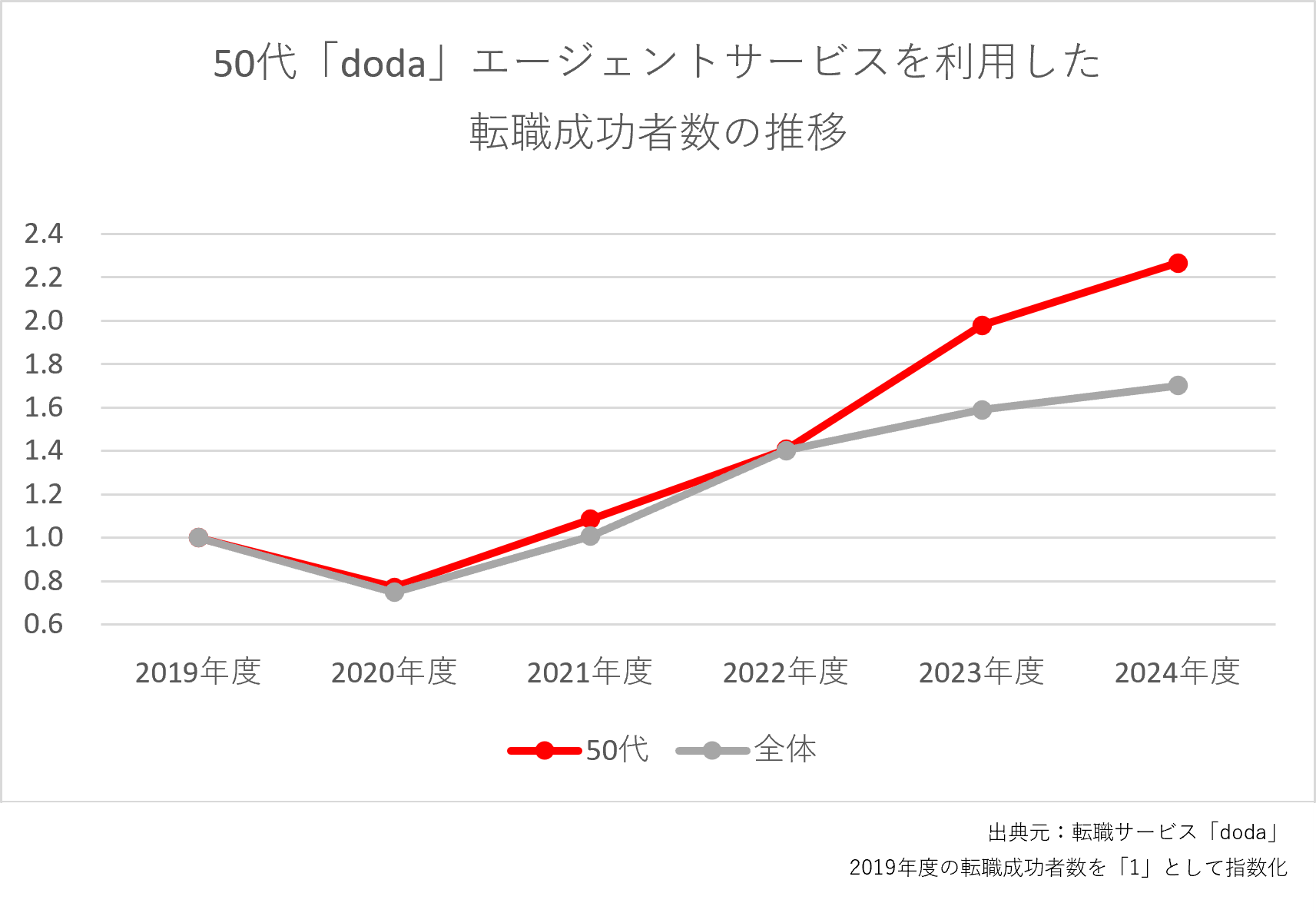

石井:当社の転職サービス「doda」の50代の新規登録者数は、2019年度と2024年度を比較すると約1.8倍。全体が約1.23倍ですから、藤田さんの体感どおり非常に増えていますね。

この要因の一つには、生産年齢人口のボリュームゾーンを占める50代が、役職定年に差し掛かり、その後の定年も見据えていることが挙げられます。役職定年、そして定年を迎えると、収入は一気に減ります。しかし、晩婚化により教育費と老後資金の準備を並行して進めなくてはならない人も多く、定年後も一定の収入を維持しなくてはならない状況に置かれています。

一方で、人生100年時代の到来により職業人生は間違いなく長期化します。ならば、大手企業を中心に導入が進んでいる早期退職制度を利用し、役職定年や定年がない企業、これまでの経験が活かせる、かつ成長性のある企業に転職しようとする人が、コロナ禍以降多く転職市場に出てきているわけです。

藤田:しかし実際、50代で転職できるのか? そう疑問に思う人が大半ですよね。「doda」のデータで見るとどうでしょうか?

石井: なんと、50代の転職成功者は、2019年度と比較すると2024年度には2倍以上になっています。確実に転職成功者は増えていますね。

しかしここで勘違いしてほしくないのは、現実はそう簡単なものではないということ。現職でそれなりのポジションに就いていて、転職活動の時間が取れない。子どもの学校の都合で転居できない。介護をしているためリモートではたらきたいなど、50代ならではの事情により苦戦を強いられがちです。

藤田:わたしも、新卒からずっと同じ会社で頑張ってきたものの、早期退職制度や役職定年を受け初めての転職に挑戦することになり右往左往する人たちを見てきました。ではここからは石井さんと、50代が納得感のある転職をするためのポイントを、事例を紹介しながら探っていきたいと思います。

早期退職制度をきっかけに、50代で初転職にチャレンジ

藤田:1つ目は、現職ではやりきった上で、早期退職制度をきっかけに転職した事例です。

しかし、この中には30年以上前に就職して以来の仕事探しとなり、培ってきた経験やスキル、自らの強みが次の企業でどう活きるか、今後何がしたいかなどが言語化できない。相場感が分かっておらず、希望年収が現実的でないことなどもあり、転職活動が思うように進まないケースが散見されます。

石井:ここで重要なのは、これまでの職場でハイパフォーマーだった人が、転職活動でもハイパフォーマーとは限らないということですね。初めてだからこそ、「転職の常識」をインストールしなくては、良い結果は決して生まれません。

藤田:おっしゃるとおりです! キャリアアドバイザーとして職務経歴書の作成、転職するにあたっての条件の洗い出しや優先順位付け、面接の準備などお手伝いをしつつ、現実を見てもらうために企業からの厳しいフィードバックをそのまま本人にお伝えするようにもしています。

そのフィードバックに対して例えば企業研究を重ね、その企業が目指すところに対しこれまでの経験を踏まえ自分ができること、したいことが伝えられるようしっかり準備する。現実を受け入れ、向き合った人ほど転職がかなっていますね。

石井:希望年収が現実的でない、という件について補足しておくと、50代からの転職は、4つの年収について考えていくと意思決定しやすくなります。

1つ目は「現年収」です。現職で勤め上げてきたことによる、評価の証としてもらっている年収ですね。2つ目は「最低生活年収」。これからのライフキャリアを考えた上で、これだけあれば十分であろう、という年収です。3つ目 は転職市場でリアルに評価される「オファー年収」で、新しい会社があなたに支払ってもいい、という期待評価値となります。当然、高く評価されることも、低く評価されることもあります。最後は「生涯年収」です。一時的に年収が下がっても、定年に左右されず長くはたらくことができる、役職定年がなく管理職手当が辞めるまで付くなど生涯年収アップが見込めるなら、転職するメリットが見えてくるわけです。

部下が上司になり、居づらい。昇進の可能性も断たれ50代で転職を決意

藤田:次は、管理職を目指していたものの部下が先に昇進してしまいはたらきづらい。かつ役職定年を考慮したときに、自分の年齢では管理職には上がれない。そのため、管理職に上がれる可能性がある、役職定年のない企業に転職した事例です。

ここで重要なのは、管理職登用の可能性があるかということ。なぜなら、転職してきたばかりの人にマネジメントを任せる企業は多くありません。それにもかかわらず、知らぬ間に「管理職になること」が目的になってしまい決断できない、転職活動が長期化するということがあります。

石井:ぜひこれは覚えておいてください。50代の多くが応募するであろうハイクラス求人は採用人数が少なく、充足するとすぐに募集が終了してしまいます。また、あなたがオファーを受けるか迷っているうちに、ほかの候補者が内定を承諾してしまうかもしれません。だからこそ、しっかりと現実を見た上で転職の条件を定めておき、応募、内定承諾の意思決定をスムーズに行えるよう準備しておくことが重要です。

藤田:内定承諾にあたっては、具体的に何ができれば管理職への道が開かれるのかを企業に確認することも大切です。そうすることで、納得感を持って意思決定する人を多く見てきました。

成長実感を得たい。50代で転職し、今とは異なる環境で再チャレンジすることに

藤田:最後は、成長実感が得られないために、新しい会社に転職した事例です。生涯現役でいたいにもかかわらず、成長を感じられない自分が、現職以外で通用するか試したくなったことも後押ししたようです。

しかし、いざ転職活動を始めてみると、成長実感を得たいと言っている一方で、「年収はいくら以上欲しい」「リモートワークではたらきたい」など、矛盾が生じることも多く…。

石井:この乖離を、藤田さんのようなキャリアアドバイザーの第三者視点も入れながら客観視しチューニングしていくプロセスが、わたしはとても重要だと思っています。さもないと、理想を追い続けることになり、転職活動は長期化する一方です。

藤田:わたしの経験から言うと、転職活動の初期段階で理想と現実のギャップを埋めることがポイントだと思っています。それができれば、わたしが支援した人もそうでしたが、転職活動は意外とスムーズに進み、決まるのですよ。

「これがキャリアオーナーシップの種」

石井:ここまで3つの事例を紹介してもらいましたが、藤田さんは、50代で転職を目指す人が「キャリアオーナーシップ」を発揮するために重要なポイントは何だと思いますか?

藤田:わたしは、「過去にとらわれすぎない」ことがとても重要だと思います。これまでの役職や年収を、何としてでも守り抜きたい。そこにこだわりすぎる人ほど、苦しそうに活動しているように感じます。それよりも、未来を見据えている人のほうが、はたらくことに対して、人生に対して活き活きとしています。そういった前向きな気持ちが、転職成功につながるのだと思います。

石井:そうですね。わたしも、過去にとらわれすぎず、「視野を広く持つ」ことが大切だと思います。人生100年時代といわれる中、50代は人生の中間地点なのですから!

① 視野を広げる

人材不足も重なり、前述したように職業人生は確実に長くなります。人生100年と捉えるならば、“まだ”50代です。それにもかかわらず、「もう年だから…」「もう50代だから…」などと思ってしまうと、キャリアの可能性や選択肢は狭まってしまいます。それに、ネガティブな人よりも、ポジティブな人と一緒にはたらきたいと思いませんか? 視野を広く持ち、時間軸を長く取ると、応募できる企業、活躍できる企業は増えるはずですよ。

② 未来を見据える

過去に固執しすぎていては、未来のキャリアは生まれません。未来に目を向けて、これまで培ってきた経験やスキル、強みをアピールする。これがとても大事です。過去にしがみつき、次も部長で、年収はいくら以上と考えているうちはベクトルが過去に向いている証拠であり、藤田さんが言うように苦しい転職活動を強いられるでしょう。新卒就活時に戻るわけではありませんが、もう一度ゼロからスタートするぐらいのフレッシュな気持ちで仕事探しに取り組むほうが、転職活動は良い方向に進むはずです。

編集:パーソルキャリア広報部