はたらき方の多様性とその理解

「制限のあるはたらき方理解研修」から得る自分ゴト化

体験した3人の管理職座談会【前編】

パーソルキャリアでは2023年7月、管理職向けに「制限のあるはたらき方理解研修(旧:管理職育児体験研修)」プログラムを試験的に実施した。本研修の目的は、介護や育児などで時間に制約のある社員の仕事やはたらき方を、管理職が体験することで自分ゴト化し、実際のマネジメントに活かしていくこと。今回の試験実施を踏まえて、2024年の1月以降、パーソルキャリア内の役員を含む管理職全員の必須受講とし、時間や環境に制約があっても、誰もが活躍できるより良い環境づくりを目指す。

今回はこの研修に参加した3人の管理職に、時間制約のあるはたらき方についてどう感じ、どう意識が変わったか話を聞いた。

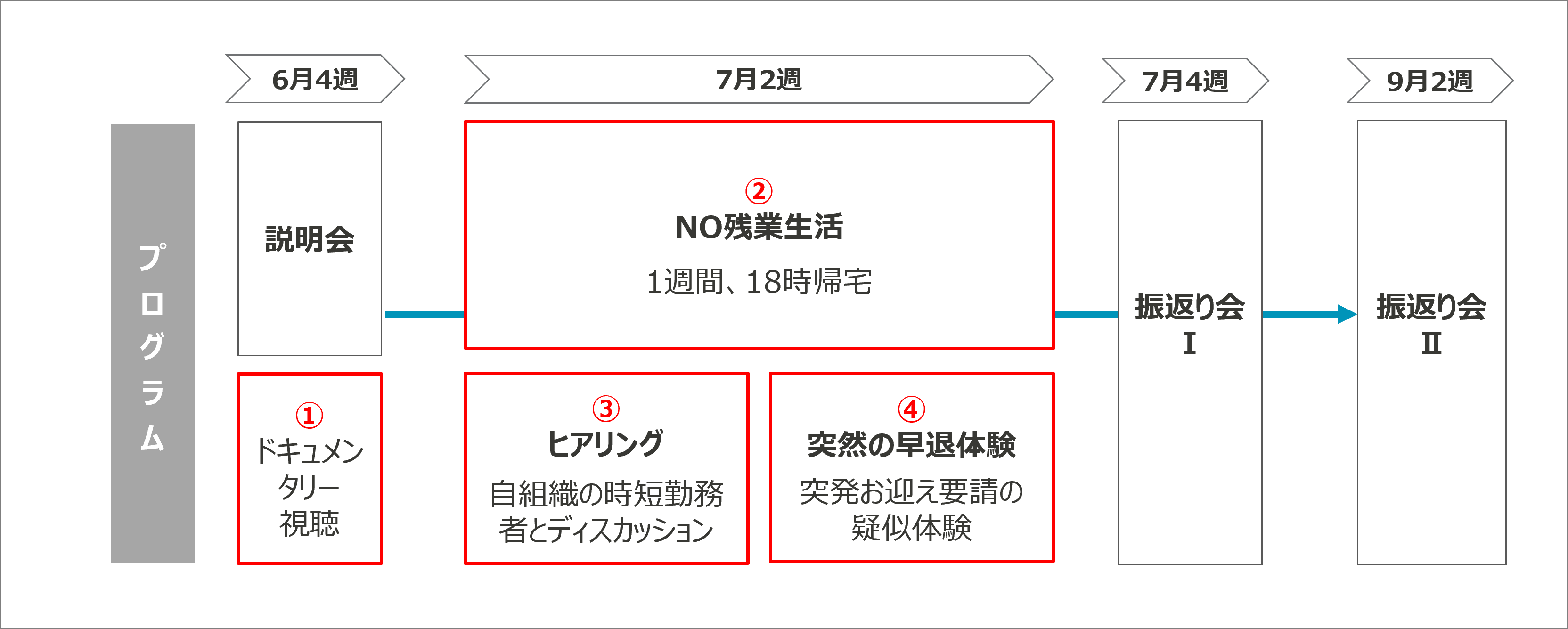

「制限あるはたらき方理解研修」概要

管理職に就いている社員が大きく4つの体験を行い、育児・介護などで制限のあるはたらき方を実体験することで、自組織のマネジメントに活かす。

-

1.ドキュメンタリー視聴:時短勤務ではたらく実態を紹介するドキュメンタリー動画を視聴。

-

2.NO残業生活:1週間(5営業日)、18時には業務を終了する。

-

3.ヒアリング:自分の組織内で時短勤務を行っているメンバーとのヒアリングを行い、はたらき方やキャリア観について話し合う。

-

4.突然の早退体験:1週間のうちランダムで1日、突発でのお迎え要請の疑似体験を行う。時短勤務者の生活の再現を意識して、退勤後業務再開は推奨していない。

【研修を受けた座談会参加者】

山本 雅俊エグゼクティブマネジャー

doda事業本部

採用ソリューション事業部

SD統括部

小池英介ゼネラルマネジャー

人事マネジメント統括部

戦略人事

高橋 直樹エグゼクティブマネジャー

doda事業本部

dodaエージェント事業部

転職支援統括部

参加者の家族構成と生活スタイル

ーまずは、皆さんの家族構成と普段の生活スタイルなどについてお聞かせください。

山本: 私は未婚で、今は週3日出社、週2日リモートではたらいています。朝は午前8時くらいから始業、19時前には業務を切り上げています。残業はもともとしないほうで、どちらかというと朝型のスタイルで生活しています。

高橋: 私は、妻と保育園に通う子どもがいます。妻もフルタイムではたらいているので、家事育児は夫婦で分担してやりくりしています。子どもの保育園の送迎は主に私が担当で、朝は9時前に送り、帰りは17時55分に迎え。ですから夕方にいったん仕事を中断して保育園へ行き、残務があればお迎え後に仕事を再開するといった感じです。また妻の帰りが遅いこともあるので、月に4〜5日は私が一人で夜の育児をしています。

小池: 私は妻と幼稚園に通う子どもとの3人家族です。以前は平日のほとんど毎日が出張となる部署で、年の3分の2は全国を飛び回っていましたが、2023年4月から部内で異動になり、今はほぼリモートではたらいています。メインの家事育児は妻に任せていますが、幼稚園への朝の送りは私が担当していて、ときどきお迎えに行くこともあります。

指名されたときの思い

―今回の研修は試験的導入段階だったため指名制で行われましたが、指名されたときの率直な感想をお聞かせください。

山本: 私は上長から「研修よろしく!」と言われて、内容をそこまで把握しないまま受けました(笑)。実際に体験する前は、どんな大変さがあるのかも想像できていませんでしたが、時代に合った良い取り組みだなと感じました。

高橋: 私は実生活でも絶賛育児中なので、それに重ねて何を体験したらいいの!? と率直に思いました(笑)。一方で管理職の立場としては、子育て中の部下が思うようにはたらけない悩みを抱えていたり、育児と仕事の両立が難しく退職をしてしまったりというケースも見てきたので、せっかく研修するからには今後に役立つ何かは得たいなと思いました。

小池: 私の場合は「やっぱりきたな」と感じました(笑)。私は人事にいて、パーソルキャリア全社で取り組んでいる残業削減のプロジェクトに携わっています。今回のような時短勤務やNO残業といった時間に制限のあるはたらき方をしたらどうなるかと感じていたので、ポジティブに捉えて参加することができました。

難しかった課題は?

―今回の研修で、ご自身のはたらき方の変更が必要になる「突然のお迎え要請」と「5日間のNO残業」という2つの課題がありました。ズバリどちらのほうが難しかったですか?

一同: 突然のお迎え要請です(笑)

高橋: お迎え要請を受けたとき、私は重要な会議中でどうしても帰宅できませんでした。実生活でも、保育園からお迎え要請を受けてから即座に帰宅することができないことがあるのも事実です……。

山本: 私もお迎え要請を受けたときは会議中でした。始まって10分くらいだったんですが、呼び出しがきたことをメンバーに伝えたら快く送り出してくれました。そして帰宅しながらその後のミーティングの予定変更などを行い、なんとかクリアできた感じです。

小池: 私も会議中にチャットで呼び出しがかかり、数十分ほど経ってから帰宅できました。ただその日、自分の子どもも体調を崩して熱を出して自宅にいたので、よりによって今日か! と(笑)。本当に想定外のタイミングでの呼び出しだったので、「みんなに迷惑かけてしまう」といった心理的なハードルが大きかったです。早退した当日の予定だけでなく、明日以降のスケジュールにも影響が出て、調整が必要になりますし。

はたらき方の変化

―今回の研修を経ての気づき、またご自身のはたらき方の変化などはありましたか?

小池:

常に時間に追われて仕事をすることの大変さをすごく感じました。時短勤務という制限の中で日々のタスクをこなしていくのだけでなく、突然の呼び出しの対応など気持ちの面でもとてもハードでした。ただ、周りのメンバーの協力って、本当にありがたいなとつくづく感じました。周りが私の時短勤務を理解してくれて、応援してくれました。

そして、今回初めて気づいたのが、時短勤務当事者になると「周りに迷惑をかけて申し訳ない」という気持ちが予想以上に大きいことでした。実際に私の部署でも時短勤務者がいて「自分だけ早く帰るのが申し訳ない」「急な予定変更が生じて申し訳ない」といった声も聞いていたので、今後はそういったメンバーの精神的負荷を軽くしていくことも大切だなと感じました。

高橋: 私は今回の研修で以前よりも、「時間に制約がある中で仕事を進めなければ」という意識が強くなりました。例えば私は普段、仕事を18時前に切り上げて子どもを迎えに行き、そこから夕食・お風呂・寝かしつけなどがあります。その後、残務があれば仕事を再開することもあるんですが、できたらそれをしたくないなと思っていて。何より夜遅くまで仕事をすると、次の日のパフォーマンスにも響いてきますしね。

山本: 私は普段から朝早めに仕事を始めて、夜の残業はあまりしないタイプ。ですから定時帰宅の時間的制約への困難はそこまで感じませんでした。ただ終業間際に「どれを先に終わらせて、どれを明日に回すか」といった仕事の優先順位の判断をしながら片付けていくということは以前より明確にするようになりました。あとは部署内の子育て中のメンバーから「時短勤務の大変さ、分かってくれました?(笑)」とか「たまには代わりにお迎え行ってください(笑)」とか冗談で言われたりもしました。そういった意味ではメンバーとのコミュニケーションを取るきっかけになりましたし、私のほうからも改めて「困ったときは遠慮なく言ってね、そんなことで部署内の雰囲気が悪くなることなんて絶対にないからね」などと声をかけることもできました。

※掲載している内容・社員の所属は取材当時のものです。

編集:パーソルキャリア広報部